一、三国时期襄阳、江陵间的水路里程

建安十三年,曹操南下伐刘表,兼灭刘备。刘表病死,刘琮降曹。刘备得到消息,计划撤退到。自率陆军,从陆路南下,关羽率水军,沿汉江,到江陵回合。历史记载主要如下:

《三国志武帝纪》:“秋七月,公南征刘表。八月,表卒,其子琮代,屯襄阳,刘备屯樊。九月,公到新野,琮遂降,备走夏口。公进军江陵,……”

《三国志先主传》:“曹公南征表,会表卒,子琮代立,遣使请降。先主屯樊,不知曹公卒至,至宛乃闻之,遂将其众去。过襄阳,……比到当阳,众十馀万,辎重数千两,日行十馀里,别遣关羽乘船数百艘,使会江陵。……曹公以江陵有军实,恐先主据之,乃释辎重,轻军到襄阳。闻先主已过,曹公将精骑五千急追之,一日一夜行三百馀里,及於当阳之长坂。先主弃妻子,与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走,曹公大获其人众辎重。先主斜趋汉津,適与羽船会,得济沔,遇表长子江夏太守琦众万馀人,与俱到夏口。”

《三国志关羽传》:“表卒,曹公定荆州,先主自樊将南渡江,别遣羽乘船数百艘会江陵。曹公追至当阳长阪,先主斜趣汉津,適与羽船相值,共至夏口。”

《三国志先主传》记载的派遣关羽领水军回江陵是在当阳,而《关羽传》则说在樊城。若在当阳,则关羽已经是走陆路,不可能有船只水军了,所以,应从《关羽传》。

这里主要讨论关羽水军的退军路线问题。今人限于当代地理状况,以今推古,认为关羽水军从汉江去江陵,必须经过夏口(今武汉),要绕一个大弯,而刘备的陆路路线,路程要近得多。在刘备达到江陵时,关羽水军一定是没有到达的。那么以刘备所率陆军的实力,怎么能抵挡曹操的大军呢?刘备为什么不集中力量,一起南撤呢?

三国时襄阳去江陵的陆路、水路里程,不可确知。我们只能依靠三国之后的一些记载来大致确定。陆路方面:《南齐书州郡志》称:“江陵去襄阳步道五百,势同唇齿,无襄阳则江陵受敌。”《读史方舆纪要卷七十八》:“荆州府…北至襄阳府四百七十里。”今襄樊市陆路到荆州市,沿公路约为210公里,约合三国时482里(里制换算参见杨生民《中国里的长度演变考》及王云《魏晋南北朝时期的度量衡》,《中国古代度量衡论文集》,河南省计量局主编,邱光明等编,中州古籍出版社,1990年2月,331页)。这是刘备军从陆路需要走的路程。

水路方面:据《宋书·州郡志》,襄阳郡襄阳“去京都水四千四百”,竟陵郡苌寿“去京都(今南京)水三千四百”,江夏郡夏口“去京都水二千一百”,则襄阳去竟陵一千里,苌寿去夏口一千三百里,襄阳去夏口水路是二千三百里。正好相合。按《宋志》,南郡江陵“去京都水三千三百八十”,则江陵至夏口一千二百八十里。那么,南朝宋时,从襄阳绕道夏口去江陵,水路里程为三千五百八十里。如果三国时期水路也是这样,关羽与刘备汇合江陵就非常不可思议了。问题是三国时从襄阳沿汉江水路到江陵是不是要走这么长的路程呢?《晋书杜预传》记载:

预既还镇,……旧水道唯沔、汉达江陵千数百里,北无通路。又巴丘湖,沅、湘之会,表里山川,实为险固,荆蛮之所恃也。预乃开杨口,起夏水达巴陵千余里,内泻长江之险,外通零桂之漕。

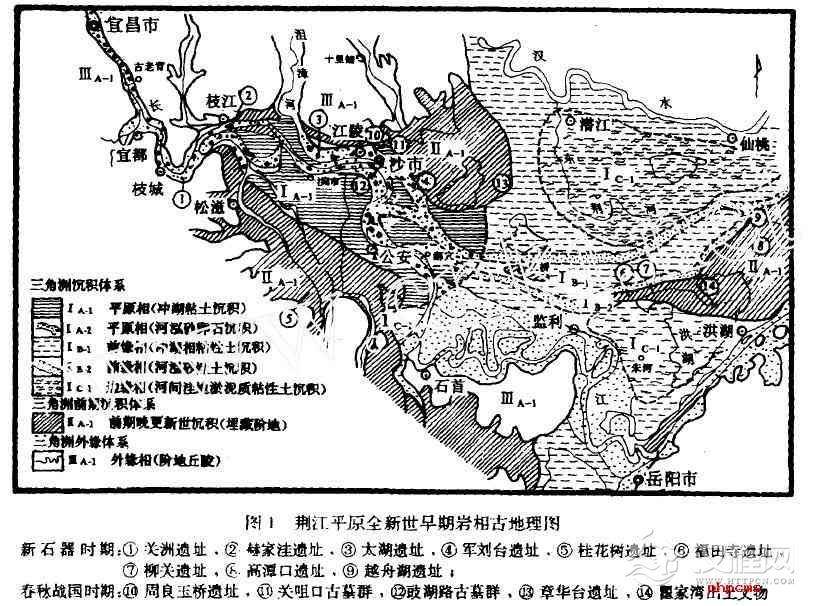

灭吴后,杜预还镇襄阳,遂开运河。由记载可知:第一,杜预开杨口以前,因沮漳水于后汉已不入阳水,阳水水量减少,但阳水直到北魏时仍然通过赤湖及灵溪水与江水沟通,而阳水入汉水之口因科氏力、汉水三角洲的发育及掀斜运动等因素三国时代已湮塞(详后),所以说“旧水道唯沔、汉达江陵”。因为夏水、汉水南北二支都在江陵之东,只有阳水在江陵东北,所以说江陵至襄阳夏水以外“北无通路”,从